偽情報セキュリティとはなにか?偽情報の種類・対策など

はじめに

- 偽情報とは事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のこと

- インターネットの普及にともない偽情報が社会問題化しており、早急の対策が必要

- 企業の偽情報リスクはブランドイメージの低下、顧客離れ、株価の暴落、訴訟リスク

- 生成AIの急速な普及で偽情報は増加・高度化しつつある

- 偽情報の対策はファクトチェック・クロスチェック、情報リテラシーの向上、信頼できる情報源の利用、SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用

近年のインターネット普及社会では、SNSやニュースサイト・動画配信などを介して膨大な量の情報が存在し、その中には偽情報もあるのです。偽情報は、企業や個人の判断を狂わせるリスクがあり大変危険なものですので、ここで偽情報のリスク・対策をしっかりと知っておきましょう。

偽情報とは

偽情報(にせじょうほう)とは、事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のことを指します。単なる悪意のない間違った情報とは違い、世論操作・特定の目的達成のために故意に流布されるという点が大きく異なります。

たとえば、誰かが誤ったニュース記事を真実だと信じて広めてしまった場合、それは誤情報です。しかし特定目的のため意図的に虚偽のニュース記事を作成・拡散した場合は、偽情報あるいは悪意のある情報となります。

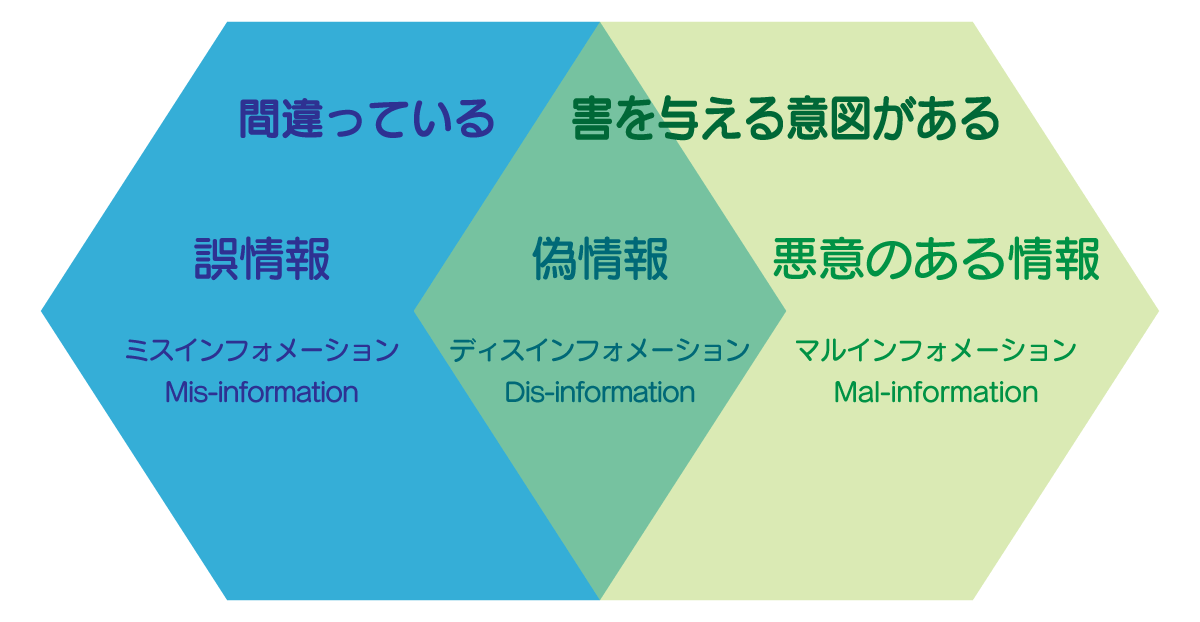

情報の種類

ここからは情報の種類について3つ解説します。それぞれについて混同しないようしっかりおぼえておきましょう。

1 ミスインフォメーション(誤情報・Mis-infomation)

ミスインフォメーション(日本語では誤情報と訳されることが一般的)とは、意図せず広められる不正確な情報のことで本人は正しいと思っていても実は間違っていることが多いという特徴があります。

悪意がない場合でも個人・企業の判断を誤らせたり社会に混乱を招いたりする可能性があります。

- 意図:だますつもりはない

- 内容:事実とは異なる

2 ディスインフォメーション(偽情報・Dis-information)

ディスインフォメーション(日本語では「偽情報(にせじょうほう)」と訳されることが一般的)は意図的に作られ、誤解や混乱を引き起こす目的で広められた虚偽の情報のことです。

1で解説した誤情報が、単に間違った情報であるのに対して、偽情報は特定の目的をもって故意に流布されるという点が異なります。意図的に人をだますために作られた虚偽の情報で最初からウソとわかっていて、誰かを誤解させるために流される情報のことです。

- 意図:だますつもりがある

- 内容:事実とは異なる

3 マルインフォメーション(悪意のある情報・Mal-information)

マルインフォメーションは真実に基づいていながら悪意のある意図をもって公開または拡散される情報のことで、個人・組織・国家などに危害を与えることを目的としています。

ミスインフォメーションやディスインフォメーションとは違い、マルインフォメーションはウソやねつ造された情報ではありません。問題となるのは、情報の公開の仕方、タイミング、そしてその意図です。

- 意図:悪意がある

- 内容:内容自体は事実

偽情報セキュリティの必要性

近年インターネットの普及により、情報が瞬時に世界中に拡散されるようになりました。

その一方で意図的に作り出された虚偽の情報、いわゆるフェイクニュース、ディープフェイクの存在が社会問題化しています。

偽情報セキュリティでは 、デマやウソ情報を見抜くことだけではなく、偽情報が個人・企業・社会に与える深刻なリスクを防ぐための対策が必要です。

企業に対する偽情報の脅威

企業に対する偽情報の脅威を4つ解説します。企業に対する偽情報の脅威は、現代社会において無視できないリスクとなっていますが、どのようなものがあるのか見ていきましょう。

1 ブランドイメージの低下

偽情報によって、企業の信頼性・ブランドイメージが低下させられる可能性があります。

たとえば、企業に関する虚偽や誤解を招く情報が社会に広まり、それによって企業や製品・サービスに対する消費者や社会全体の信頼や好感度が損なわれるなど、が考えられます。

2 顧客離れ

偽情報によって、顧客が離れてしまう可能性があります。

ブランドイメージの低下が潜在的な顧客や将来の顧客に影響を与えるのに対し、顧客離れは既に企業との関係性を築いていた既存顧客が離れていくという影響を企業に与えます。

3 株価の暴落

偽情報によって、企業株価が暴落してしまう可能性があります。

企業に関する虚偽や誤解を招く情報が投資家や市場参加者に広まり、それが原因で企業の株価が急激に下落するリスクが存在します。株式市場は投資家の期待や信頼によって大きく左右されるため、ネガティブな偽情報はパニック売りを引き起こし、株価を大きく変動させてしまう力をもっています。

4 訴訟リスク

偽情報によって、企業が訴訟されてしまう可能性があります。

企業に関する事実に基づかない情報が広まることによって、企業が法的責任を問われ訴訟を起こされるリスクが存在します。

生成AIによって高度化する偽情報の現状

昨今の生成AIの急速な普及は、偽情報の増加・高度化に拍車をかけています。

偽情報はより巧妙かつ大量に生成・拡散されるようになり、企業・政府・一般社会に深刻な影響を及ぼしつつあるのです。以下は偽情報の作成に、生成AIがどう使われているかの例になります。

- リアルなテキスト生成:自然で説得力のある文章、特定の文体やトーンの模倣など

- 高精度な画像・動画生成:実在しない人物・場所・出来事のねつ造、ディープフェイク動画の進化など

- 音声合成によるなりすまし:自然な話し方の再現など

- 複合的な偽情報の生成と拡散:テキスト・画像・動画の組み合わせ、ソーシャルメディアでの拡散を最適化など

偽情報の対策

偽情報対策は、個人、企業、政府、プラットフォーム事業者など、社会全体で取り組むべき重要な課題です。偽情報の拡散を防ぎ、リスクを軽減するための対策を4つ解説します。

1 ファクトチェック・クロスチェックの習慣をつける

偽情報対策の1つ目はファクトチェック・クロスチェックの習慣をつけることです。信頼できる情報源を確認し、同じ情報が他ニュースソース・公式機関でも報じられているかを確認するということです。

ファクトチェックはもちろんのこと、ひとつの情報に頼らず、他の信頼できる情報源でも確認するクロスチェックをおこなうことが、 偽情報に惑わされないための強力な防波堤になります。

2 情報リテラシーの向上

偽情報対策の2つ目はインターネットに対する情報リテラシー教育をおこなうことです。

情報リテラシーとは情報を適切に理解・評価・活用する能力のことです。ただ情報に詳しいというわけではなく、流されずに正誤を判断し、自分で考える力のことを指します。

企業が情報リテラシー教育をおこなうメリットを3つ挙げます。

- 社員が偽情報にだまされない。誤った判断や行動を避けられる

- 企業としての誤発信・誤対応のリスクが減る

- 社内外からの信頼性が高まり、ブランド価値が向上する

3 信頼できる情報源の利用

偽情報(フェイクニュース、誤報、意図的なミスリードなど)は、個人の判断を誤らせるだけでなく社会全体の混乱や不信感の原因となります。これを防ぐには、情報を受け取る際に出所を確認し、信頼できる情報源を意識して選ぶことが欠かせません。以下に、信頼できる情報源の例を5つ挙げます。

- 公的機関:内閣府、厚生労働省など

- 大手報道機関:NHK、BBC、大手新聞など

- 国際機関:世界保健機関(WHO)、国際通貨基金(IMF)など

- 学術機関:大学、研究所、学術論文など

- 専門家の発言:有資格者(医師、研究者など)による情報など

4 SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用

社会に普及しつつあるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は情報発信の自由度が高い一方で、偽情報の拡散源となるリスクもあります。そのため、多くのSNSプラットフォームでは偽情報対策として「フィルタリング機能」「コンテンツ管理機能」を導入しています。必要に応じて設定・利用するといいでしょう。

まとめ

ここまで「偽情報セキュリティとはなにか?/偽情報の脅威・対策など」というテーマで解説してきました。

そもそも偽情報とは、事実ではない、もしくは誤解を招くような情報のことです。

偽情報セキュリティとは偽情報(フェイクニュース・誤情報・操作された情報など)から個人や組織、社会を守るためのセキュリティ対策全般を指します。

近年、インターネットの普及にともない偽情報が社会問題化しており、早急の対策が必要です。

企業に対する偽情報リスクとして4つ解説しました。

- ブランドイメージの低下

- 顧客離れ

- 株価の暴落

- 訴訟リスク

また社会へ生成AIが普及しつつあり、偽情報の増加・高度化してきています。

偽情報への対策として4つを解説しました。

- ファクトチェック・クロスチェックの習慣をつける

- 情報リテラシーの向上

- 信頼できる情報源の利用

- SNSプラットフォームのフィルタリング機能の活用

社会の変化に対応して、平時から偽情報の発生に備える必要性があります。