履歴書の免許・資格欄の書き方を徹底解説

はじめに

転職、就職の際に履歴書の資格・免許欄の書き方についてお悩みではないでしょうか?書ききれなかったり、免許や資格をもっていなかったり、書く順番などの疑問点にお答えします。

免許・資格欄はあなたの知識やスキルをアピールできる場でもあります。業種によってはとても重要となる項目ですので、免許や資格の正式名称や各項目の正しい書き方、書く際に気をつけた方が良い点などを徹底解説していきます。

取得した免許や資格を存分に活かせるようにポイントを抑えましょう。お悩みの方はぜひお役立てください。 履歴書の他の項目の書き方についても知りたい場合は「履歴書の書き方(準備~お渡しまで全網羅の記事)」を参考にしてください。

免許・資格欄の正しい書き方

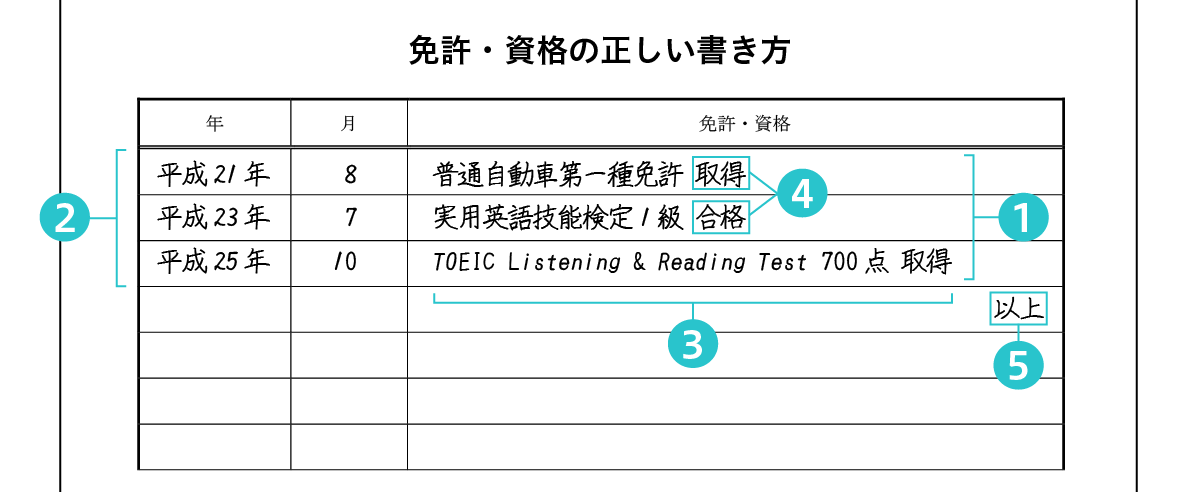

履歴書の免許/資格の欄には、書き方のルールがいくつか存在します。取得年月日を記入すること、略さずに正式名称で記入すること、「合格」や「取得」の表現を正しく行うことなどです。それぞれ説明をしていきます。

見やすい順番を意識する

履歴書の免許・資格欄は、まず運転免許、次いでその他の免許・資格を取得年月日順に記載しましょう。応募先の仕事内容に関連する順番にするという考え方もありますが、一般的には取得年月日順の記載がスタンダードになりますので覚えておきましょう。

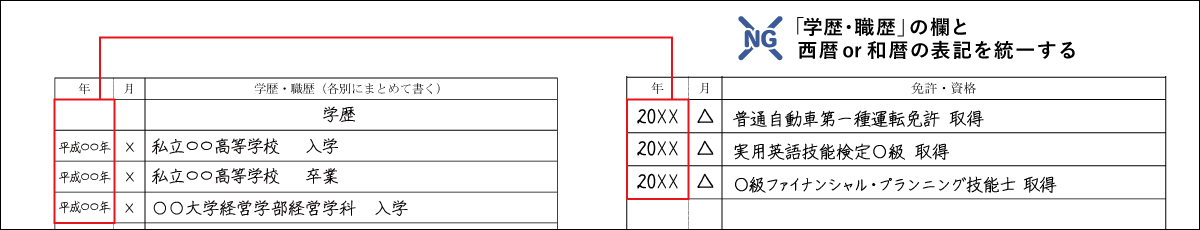

また、和暦・西暦表記いずれにするかは学歴・職歴の記載と統一して書くようにしましょう。

取得日の書き方

免許や資格は受験をした日付ではなく必ず取得日を書くようにしましょう。ほとんどの免許証や合格証には取得日が記載されていますので、ご自分の免許証や資格の合格証明書を確認してください。また、資格証明書を紛失した場合は、資格を管理している団体に問い合わせると良いでしょう。

それでもわからない場合は、空欄にしても問題ありません。面接時に質問されたとき、直接説明できるようにしておけばOKです。

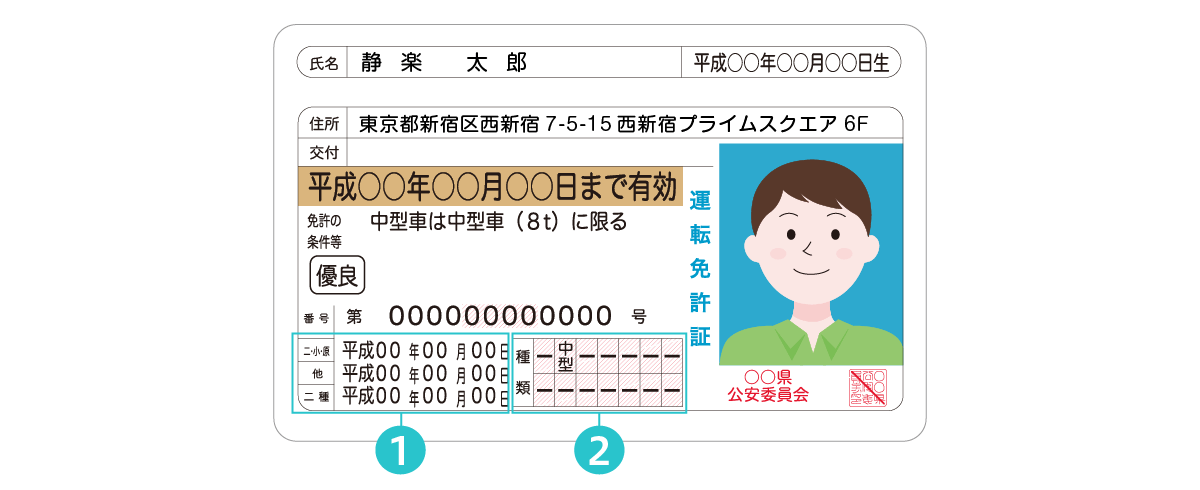

自動車運転免許証では、下部に記載があります。

取得日は「二・小・原」「他」「二種」で各1段ずつしかないため、同種で複数の免許を持っている場合は免許証だけでそれぞれの取得日を判別することができません。各免許の取得日の記載が必要になったときは、警察署内などにある自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を発行して、これまでの免許経歴を確認しましょう。

普通自動車免許は「普免」というように、略称で記載されています。それぞれの略称がどの免許を意味しているかは、後述する主な免許・資格の正式名称に一覧表がありますので、ご確認ください。

正式名称で書く

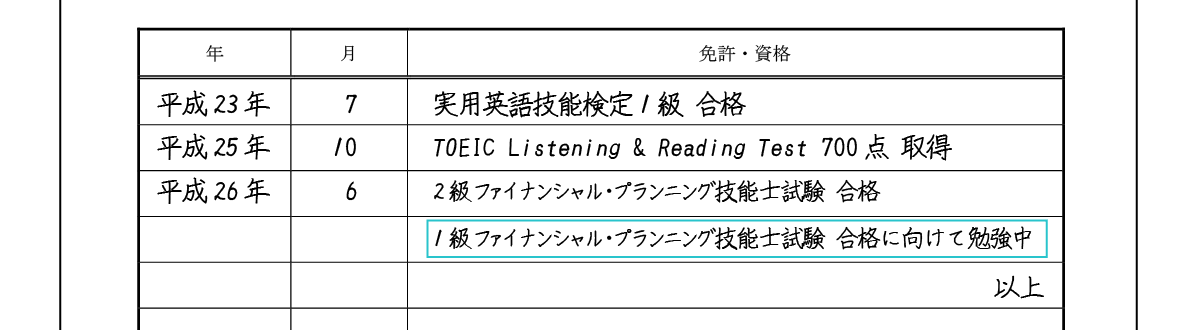

免許、資格の名称はすべて正式名称で記載するのがルールです。略式名称は控えましょう。例えば「普免」「英検」「FP」このような、誰もが何の免許のことを指しているのか理解できるようななじみのある名称でも「普通自動車第一種運転免許」「実用英語技能検定」「○級ファイナンシャル・プランニング技能士」のように免許、資格欄には正式名称で記載しましょう。

自動車免許証や主な資格などの正式名称は、種類別に【主な免許・資格の正式名称】の項目で一覧をまとめていますのでご参照ください。

正式名称がわからない場合、インターネットで「英検 正式名称」などと検索すると手軽に調べられます。

| 略称・通称 | 正式名称 | 取得・合格 |

|---|---|---|

| 運転免許 | 普通自動車第一種運転免許 | 取得 |

| 簿記 | 日本商工会議所簿記検定〇級 | 合格 |

| FP | 〇級ファイナンシャル・プランニング技能士試験 | 合格 |

| 秘書検 | 秘書技能検定〇級 | 合格 |

| MOS | Microsoft Office Specialist科目名 | 合格 |

| 宅建 | 宅地建物取引士試験 | 合格 |

| 英検 | 実用英語技能検定〇級 | 合格 |

| TOEIC | TOEIC公開テスト 〇点 | 取得 |

| 漢検 | 日本漢字能力検定〇級 | 合格 |

「合格」「取得」の書き方

免許や資格には合格と取得の2種類の書き方があります。どちらの書き方が適切かは以下を参考に、正しく記載しましょう。

- 【合格】合格証が交付されるもの。英検や簿記検定などである一定の基準に合格する。

- 【取得】免許証が交付されるもの。免許証がないと業務を行えない資格をとった際用いる。

英検や簿記・漢検などの検定に合格し合格証が発行された場合は合格と記載し、自動車の運転や医師や税理士などのその資格がないと業務が行えないものには取得と記入しましょう。

応募先の業種・職種に合った資格を優先する

書いて効果のある免許や資格とそうでないものがあります。例えば、金融業界への面接で調理師免許の資格を提示しても、業務上の評価にはつながりにくいでしょう。免許・資格欄への記載は、応募する業種に近い資格を優先してアピールすると効果的です。

書ききれない場合

取得している資格が多く、書ききれない場合は記載すべき資格に優先順位をつけることが重要になります。

不動産業界への就職を希望であれば不動産鑑定士や宅地建物取引士のように、応募先の仕事に関係する資格から書くと良いでしょう。また、難易度や知名度を基準に絞るのも良いでしょう。それでも書ききれない場合は「取得資格一覧表」を作るのも一つの手ですが、業務に関係のないような資格を羅列しただけでは、何がやりたいのかわからない人という悪い印象を持たれてしまうので、厳選し記載しましょう。

書いた方が良い資格

以下の4点の免許・資格は、多様な業種や職種で評価されるため、優先的に記載することをおすすめします。

- 国家資格

- 語学系の資格

- 普通自動車免許

- パソコン系認定資格

これらの免許・資格を記載することによって、過去の経歴を裏付ける証明となったり、担当できる仕事の幅が広がったりする可能性があります。

転職で有利な資格と取得する時に注意したいことでは資格が転職時にもたらす効果や各資格のおすすめ理由についても紹介しています。どの資格を書けばよいのか迷ったとき、参考にしてみてはいかがでしょうか。

書かなくても良い資格

資格によっては難易度やレベルが幅広く存在するため3級程度の資格では書かないほうがいいの?と気にする方も多いでしょう。

一般的にレベルが低いものを記載すると「このレベルしかできないのか。」とマイナスイメージを持たれてしまう可能性もあるので、英検や簿記検定などは2級から書くことが多いです。20代前半で未経験で経理を目指すという場合であれば簿記3級を書いても良いですが、30代では免許や資格よりも実務経験の有無が重視されるためアピール材料にならないかもしれません。

未経験からのキャリアチェンジで関係する免許・資格を取得している場合は、資格試験の難易度に応じて何級から業界で評価を得られるか調べ、評価を得られるレベルに到達しているものを記載するようにしましょう。

また、柔道初段、剣道2段といったスポーツの級・段や、「スポーツインストラクター」「世界遺産検定」「美術検定」など趣味で取った認定資格は直接業務へ関係しないものであれば「趣味・特技」の欄に記入すると良いでしょう。

最後に「以上」は記載する?

保有している資格を書き終えた際、最後に右詰めで「以上」と記載します。書き忘れてしまっても選考には差し支えありませんが、「現時点で取得している免許や資格はこれですべてです」と示すために記載があるとより親切な印象となります。

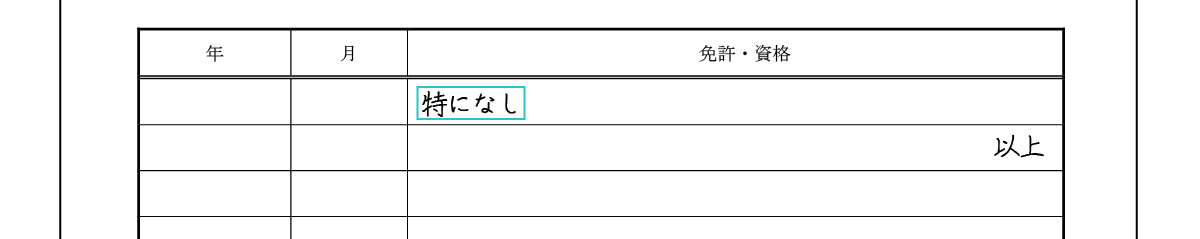

書くことがない場合は?

保有している免許や資格がない方もいるでしょう。書くことがない方は下記を参考に自分に合った記載をできると尚良いでしょう。

免許・資格なしの場合

免許や資格がない場合「特になし」と記載して問題はありません。ただし、応募職種に関連する現在勉強中の評価につながる免許や資格があればアピールになりますので、その旨を記載しましょう。

勉強中(取得予定や見込み)の場合

現在、資格を所有していないが、資格取得のために勉強している分野があれば、向上心のアピールにもつながりますので、「〇〇検定合格に向けて勉強中」と記載しても良いでしょう。また、受験日や受験することが決まっていて合格する見込みがあるものに関しては「〇〇検定合格に向けて勉強中 3月に合格見込み」などいつ合格見込みがあるかも記載しましょう。

ただし、いずれも勉強していない分野や合格する見込みのない資格に関して書くことは避けましょう。面接の際に深堀りされた場合、嘘だと見抜かれ信用を大きく損ねます。

今後を見据えて新たに資格を取得してスキルアップをはかりたいとお考えの方は、社会人が働きながら資格を取るには?資格取得のメリットやおすすめ資格も紹介も合わせてご覧ください。20代・30代におすすめの資格や勉強時間の目安など詳しく解説しています。

主な免許・資格の正式名称

免許・資格欄を書いていく前に自動車運転免許や各種資格の種類を知っておきましょう。 自分が持っているのは免許なのか資格なのかをはっきりとさせ、いずれも正式名称を使って正しく記載していきましょう。

自動車運転免許

自動車運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮免許の3つの区分が有り、2021年10月現在 一種は10種類、二種は5種類があります。ご自身に当てはまる運転免許証を確認しましょう。

AT限定について

ご自身が所持している運転免許証がオートマチック限定免許である場合、運転免許を記載の際は運転免許の後ろに「AT限定」と記載するのが無難です。

採用された後、運転免許取得済みに間違いはなくともAT限定の免許のみの取得の場合、業務上マニュアル車の運転の必要が生じた時に運転ができず、トラブルにつながる場合があります。業務で運転を求められることはない、など安易に考えず正確な情報を記載するようにしましょう。

記載例:普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

MTについて

限定なしの免許(MT)については特別「マニュアル可」などと付け加える必要はありません。所有している免許証を正式名称でそのまま記載してください。

記載例:普通自動車第一種運転免許 取得

準中型について

2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した方は運転免許証を確認しこの変更点に気をつけて記載しましょう。

2017年3月12日に準中型免許が新設され普通免許が細分化されました。2017年3月12日以前に普通自動車免許を取得した方は免許更新のタイミングで、免許証の種類の欄が「普通」から「準中型」へ変わります。

記載例:準中型自動車第一種運転免許(5t限定) 取得

バイク

バイクを使った業務をする企業であれば必ず書いてください。業務に関係がない場合は、バイクの免許は書いても書かなくても問題ありません。またご自身の所持している免許がAT限定の場合自動車運転免許と同様に、ただし書きを忘れないようにしましょう。

自動車運転免許の表に正式名称の記載がございます。確認の上、正確な情報で記載しましょう。

記載例:

普通自動二輪車免許 取得

普通自動二輪車免許(AT限定) 取得

フォークリフト(免許)

フォークリフトの免許の正式名称はフォークリフト運転技能講習修了証といいます。労働安全衛生法によって定められているので免許と書かれていますが、運転免許証には記載されていません。修了証として受け取ったカードが取得の証しになります。

フォークリフトの免許の種類は特別教育と技能教育の二種類がありますので、お持ちの資格に応じて記載しましょう。免許資格欄には下記のように記載しましょう。

記載例:

フォークリフト運転技能講習 修了

小型フォークリフト運転特別教育 修了

運転免許の正式名称一覧

| 第一種運転免許 | |

|---|---|

| 略称 | 正式名称 |

| 原付 | 原動機付自転車免許 |

| 小特 | 小型特殊自動車免許 |

| 普免 | 普通自動車免許 |

| 準中型 | 準中型自動車免許 |

| 中型 | 中型自動車免許 |

| 大型 | 大型自動車免許 |

| 大特 | 大型特殊自動車免許 |

| け引 | けん引免許 |

| 普自二 | 普通自動二輪車免許 |

| 大自二 | 大型自動二輪車免許 |

| 第二種運転免許 | |

|---|---|

| 略称 | 正式名称 |

| 普二 | 普通自動車第二種免許 |

| 中二 | 中型自動車第二種免許 |

| 大二 | 大型自動車第二種免許 |

| 大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |

| け引二 | けん引第二種免許 |

英検(資格)

英語検定にも種類がいくつかあります。英検を取得している方の多くは実用英語技能検定と思われますが、ケンブリッジ英語検定、GTECなどをお持ちの方がいましたらご自身の保有している資格を正確に記載しましょう。

また一般的に社会人の方であれば英検の記載は2級からが無難と言われています。しかし履歴書を提出する企業の英語の必要度により違いがありますので3級をお持ちの方はご自身の応募する企業に合わせ記載しましょう

記載例:

実用英語技能検定 2級 合格

TOEIC(スコア)

TOEICは以下の三種類です。

- TOEIC Listening&Reading (TOEIC LR)

- TOEIC Speaking&Writing (TOEIC SW)

- TOEIC Bridge Test

あまり低い点数を書くと逆に評価が下がる可能性もありますので、600点を目安に記載すると良いでしょう。

また、ごく一部の企業では募集要項にTOEICスコアが明記している場合がありますので、採用ページを併せて確認してみましょう

記載例:

TOEIC Listening&Reading 700点 取得

漢検

正式名称は日本漢字能力検定です。

3級や4級は小学校高学年レベルですのでアピールにはなりにくいです。一般的に2級以上から履歴書に書くことが多いので、事務職や出版社の面接の際は積極的にアピールすると良いでしょう。

記載例:

日本漢字能力検定2級 合格

簿記

簿記検定は大きく分けて「日商簿記」「全商簿記」「全経簿記」の3種類に分かれます。検定の主催者によって記載内容が異なるので、「簿記検定2級」と省略せず正確な情報で記載しましょう。漢検や英検同様こちらも2級以上から書くのが好ましいです。それぞれの正式名称は下記の通りです。

| 略称 | 正式名称 |

|---|---|

| 日商簿記 | 日本商工会議所簿記検定 |

| 全商簿記 | 全国商業高等学校協会主催 簿記実務検定 |

| 全経簿記 | 公益社団法人全国経理教育協会 簿記能力検定試験 |

記載例:

日本商工会議所簿記検定 1級 取得

主な資格・免許の正式名称一覧

| 略称・通称 | 正式名称 | 取得・合格 |

|---|---|---|

| 運転免許 | 普通自動車第一種運転免許 | 取得 |

| 簿記 | 日本商工会議所簿記検定〇級 | 合格 |

| 英検 | 実用英語技能検定〇級 | 合格 |

| TOEIC | TOEIC公開テスト 〇点 | 取得 |

| 漢検 | 日本漢字能力検定〇級 | 合格 |

| FP | 〇級ファイナンシャル・プランニング技能士試験 | 合格 |

| 秘書検 | 秘書技能検定〇級 | 合格 |

| MOS | Microsoft Office Specialist科目名 | 合格 |

| 宅建 | 宅地建物取引士試験 | 合格 |

| CCNA | Cisco Certified Network Associate | 合格 |

| 医療事務 | 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | 合格 |

| 司法書士 | 司法書士試験 | 合格 |

| 社労士 | 社会保険労務士 | 合格 |

| 看護師 | 看護師免許 | 取得 |

| 介護福祉士 | 介護福祉士免許 | 取得 |

| PMP | Project Management Professional認定試験 | 合格 |

| ITパスポート | ITパスポート試験 | 合格 |

次は、履歴書の自己PRの書き方についても参考にしてみてください。

嘘をついてしまったら?

企業への就職を希望するあまり、自分が持っていない免許や資格を記載しようと考えている方はいないでしょうか。

履歴書の資格・免許で嘘をつくと経歴詐称になります。嘘をついて就職できたとしても免許の提示などを求められてしまったら嘘はバレます。懲戒免職のリスクも免れないので、必ず本当に所有している免許や資格のみを記載しましょう。

まとめ

持っている免許/資格を書く際には、応募先の企業での業務内容も考慮に入れ、記載していくことが重要です。記載をする際は各免許、資格ごとに評価されるレベル感を調べ、ある一定の評価を得られるレベルの免許、資格であることを確認の上記載するようにしましょう。

業務内容にまったく関係のない趣味の認定資格などは面接の際の話題やストレス耐性を見る上で評価されることもあるので趣味・特技の欄に記載するようにしましょう。

業種によっては、運転免許証の種類や資格の有無が就業条件に大きく関わってくる場合がありますので記載漏れなど 無いようきちんと整理して正しい名称で記載してください。

今回の記事を参考にして、企業側に「採用したい」と思わせる履歴書を作ってください。

就職・転職先の業界に悩んでいる方はIT企業も視野に入れてみてはいかがでしょうか?詳しくはこちらの記事をご覧ください。

最後のチェックポイント

- 免許資格欄はスキルアピールの場!正しい書き方で正確に伝えよう

- 記載の際は取得年月日順に。まずは自分の免許資格を確認

- 免許や資格は必ず正式名称で記載しよう。略語はNG

- 業務に関係のない資格は趣味特技の欄へ

- 免許、資格がなくても大丈夫!勉強中の分野を積極的にアピールしよう

- 書ききれない場合は応募する企業に合った資格を優先的に

- 資格は評価されるレベル感を調べ、厳選しよう

- 嘘を書くのはダメ。懲戒免職も有りえます